Historique complet sur la découverte

de la Radioactivité et sur les découvertes qui ont suivi

C'est

le 28 Décembre 1895 qu'eut lieu la découverte des rayons X par Willhelm Conrad

Roentgen, un physicien allemand.

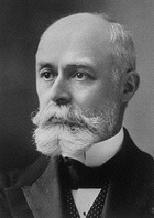

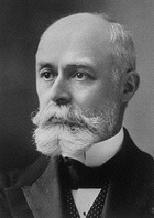

En 1896, Henri Becquerel,

un physicien français (voir photo ci-dessous ; 1852-1908), découvre la radioactivité

naturelle de l’Uranium ; et ce par accident au cours de ces recherches sur la

fluorescence des sels d’Uranium. Ces recherches lui furent suggérées par Henri

Pointcarré lors d’une représentation quant à l’utilisation de la radiographie

le 20 Janvier à l’Académie des Science.

Henri Becquerel avait donc

cherché à savoir si l’émission des rayons X était liée à la phosphorescence.

La découverte de la radioactivité naturelle fut donc, pour lui,

tout à fait fortuite. En effet, c’est par un jour de mauvais temps qu’il rangea

dans un tiroir un sel phosphorescent d’Uranium (car il ne pouvait pas l’exposer

au soleil) ainsi qu’une plaque photographique vierge

enveloppée dans du papier noir (donc à l’abri de la lumière). C’est quand il

retira du tiroir ces deux matériaux qu’il découvrit que la plaque photographique

avait été impressionnée. Il en conclut donc que le sel d’Uranium avait émis

spontanément un rayon pénétrant qui était capable d’impressionner la plaque

photographique. Suite à cette découverte, il étudia différents sels d’Uranium

(phosphorescents ou non). C'est ainsi qu'il déduisit que ce rayonnement

était émis par l’Uranium. Il nomma donc les rayons émis « rayons uraniques

». De plus, il constata que ces rayons étaient également capables d’électriser

l’air. En réalité, les rayons découverts par Henri Becquerel

correspondent aux rayons Bêta et Gamma que nous définirons par

la suite.

En Novembre 1897, Marie Sklodowska-Curie

(voir photo ci- dessous ; 1867- 1934 : morte suite à ses multiples recherches

sur la radioactivité), physicienne française d‘origine polonaise, tente de rechercher

ces « rayons uraniques » dans différents éléments, composés et minéraux. Elle

a appris qu’ils étaient capables d’électriser l’air qui les entoure. Elle utilisa

donc cette propriété, et, à l’aide d'un électromètre

à quartz piézoélectrique (capable de mesurer de très faibles valeurs d’intensité

électrique), elle en déduisit que la radioactivité était attachée

à l’atome et non à la molécule. Elle était ainsi persuadée que c’était

à l’intérieur même du noyau que quelque chose se modifiait.

En

1898, Pierre et Marie Curie découvrent du Polonium et du Radium,

éléments jusqu’alors inconnus, qui sont présents en

faible quantité dans le Pechblende (minéral de l’uranium). Dans la même année,

Marie Curie parvient à isoler le Radium qui

s'avère être un million de fois plus radioactif que l'Uranium (elle

trouvera en 1902 la masse volumique de cet élément qui est de

225g/mol)

En

1900, Paul Villard reconnaît les rayons Gamma comme des photons, particules

possédant une grande énergie et étant de même nature que les rayons X.

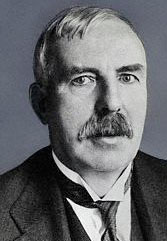

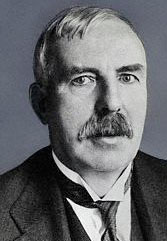

De

1901 à 1903, Ernest Rutherford (voir photo ci-dessous ; 1871- 1937) et

son élève Frédéric Soddy (un jeune chimiste) mettent en évidence que

chaque élément a sa propre période et que cette période est caractéristique

d'une loi de la décroissance qui gouverne la radioactivité (loi que nous verrons

par la suite). Ils prouvent également que la radioactivité s’accompagne de la

transmutation d’un élément en un autre.

En 1902, Ernest Rutherford

montre que les rayons Alpha et les rayons Bêta (que nous définirons par

la suite) entraînent

la transmutation des atomes (transformation de certains corps en corps différents).

Le

10 décembre 1903 Pierre et Marie Curie ainsi que Becquerel obtiennent le prix

Nobel de physique pour la découverte (par Becquerel) et l’étude (de Curie) de

la radioactivité naturelle de l’Uranium.

En

1906, Jean Perrin prouve définitivement l’existence de l’atome, qui avait

été jusque là controversée.

En

1908, Ernest Rutherford obtient le prix Nobel

de chimie pour la découverte des rayons Alpha et Bêta. Il prouve également que

les atomes d’Hélium sont doublement chargés ou ionisés; et il découvre la même

année que la radioactivité s’accompagne de la désintégration des éléments.

En

1911, Marie curie obtient le prix Nobel de chimie

pour ses travaux sur le Radium.

La même année,

Ernest Rutherford met en évidence l’existence d’un noyau au cœur des atomes

; et ce en bombardant, avec deux de ses élèves (Ernest Marsden et Hans Geiger),

une mince feuille d’or avec des particules alpha émises par le Radium.

En

1913, Fréderick Soddy (voir photo dans "galerie photo") introduit

le concept de l’isotopie (que nous verrons là encore par la suite). Il

recevra le prix nobel de chimie en 1921.

En

1919, Ernest Rutherford réalise la première transmutation atomique ; c'est à

dire la première "réaction nucléaire" (il bombarda de l’azote

avec des particules alpha, ce qui les transforma en oxygène).

En

1930, deux spécialistes allemands du rayonnement cosmiques (W. Bothe et H.

Becker) découvrent les rayons Gamma. Ils ont en effet observé que

des éléments légers, bombardés par des particules alpha, émettaient des rayons

« ultras pénétrant » qu’ils supposaient être des rayons Gamma.

La même année, le physicien américain

Wolfgang Pauli (1900-1958), propose l’existence d’une nouvelle particule

neutre, et ce, dans le but de clarifier, d'une part, la non-conservation de

l’énergie lors de la désintégration et, d'autre part, le problème de la « parité

des noyaux ».

En 1931, Irène (1897-1956 ; scientifique française fille de Marie Curie)

et Frédéric Joliot-Curie (1900-1958), physicien français, découvrent

que les rayons Gamma ont la propriété de mettre en mouvement les noyaux atomiques

; surtout les protons.

En 1932, Ernest Rutherford et Sir John Cockfrot (physiciens anglais)

réussissent la première fission de l’atome.

La même année, James Chadwick

fait la découverte du neutron et confirme l'existence des rayons Gamma.

En

1933, Enrico Fermi, physicien italien (voir photo dans "galerie

photo" ; 1901-1954) propose le nom de « neutrino » à la particule inventée

par Pauli et formule une théorie quantitative des interactions faibles.

En

1934, Frédéric Joliot-Curie (voir photo dans "galerie photo") participe

avec sa femme sur la structure de l‘atome.Tous deux découvrent la radioactivité

artificielle. Ils travaillent également sur la radioactivité naturelle et sur

la transmutation des éléments.

En 1935, ils obtiennent

le prix Nobel de Chimie pour la découverte de la radioactivité artificielle.

En

1938, Otto Hahn, Fritz Strassman et Lise Meitner mettent en évidence

que les noyaux d’Uranium 235, lorsqu’ils sont bombardés par des neutrons, éclatent.

C’est la découverte de la fission nucléaire.

En

Janvier 1939, Frédéric Joliot-Curie prouva que le noyau se fragmentait.

Dans la même année, une équipe

du Collège de France démontre que la fission de l’Uranium peut entraîner une

réaction en chaîne.

Par ailleurs, Enrico Fermi

obtient le prix Nobel de Chimie.

En

1942, la première pile atomique est réalisée par Enrico Fermi.

En

1945, c'est l'explosion des deux premières bombes nucléaires (dont Enrico Fermi

aura participé à la construction) sur Hiroshima et Nagasaki lors de la

seconde guerre mondiale.

En

1951, la première centrale nucléaire à fission (The National Reactor Station)

entre en fonction aux Etats-Unis dans l’Idaho.

En

1955, Murray Gell Mann, physicien américain, établit la notion d’interaction

faible.

En

1956, c'est la mise en évidence du neutrino par Reines et Cowan.

D'autres

découvertes ont bien entendu suivi et d'autres suivront encore...